−eof−

完

↓風神:その恐ろしげな表情に、暴風に対する人々の畏れ(おそれ)が現れています。

手の指は4本で、東西南北を、また足の指は2本で天地を表しているそうです。

風 神

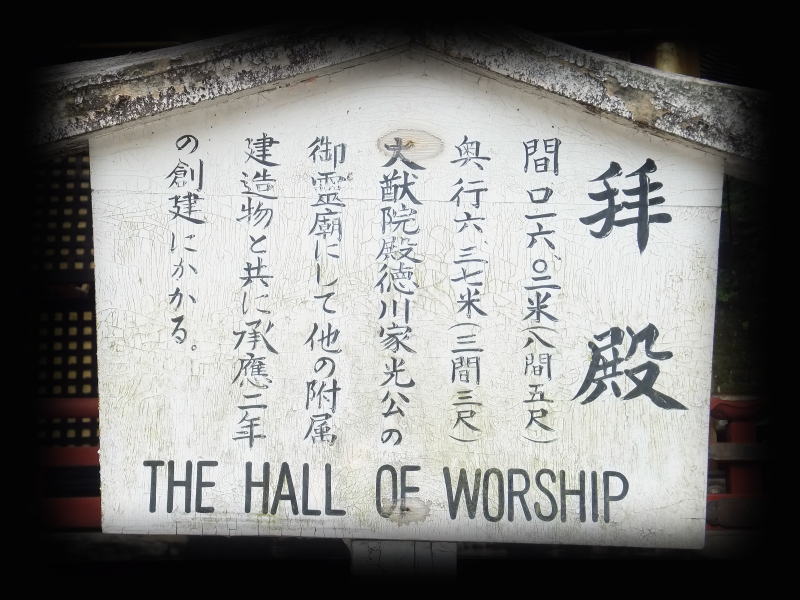

拝殿・唐門

鐘 楼

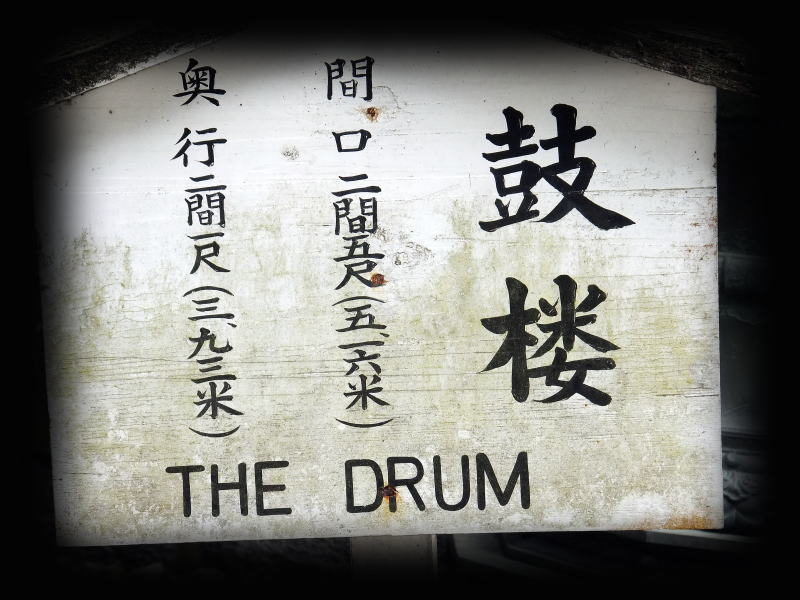

鼓 楼 (左側)

鐘 楼 (右側)

天上界からの眺め

仁王門(におうもん)

初めにくぐるこの「仁王門」の左右には「金剛力士像」がまつられています

大猷院廟(たいゆういんびょう) 本殿(ほんでん) 裏手から撮影

↑ 手摺り

夜叉門・・・背面

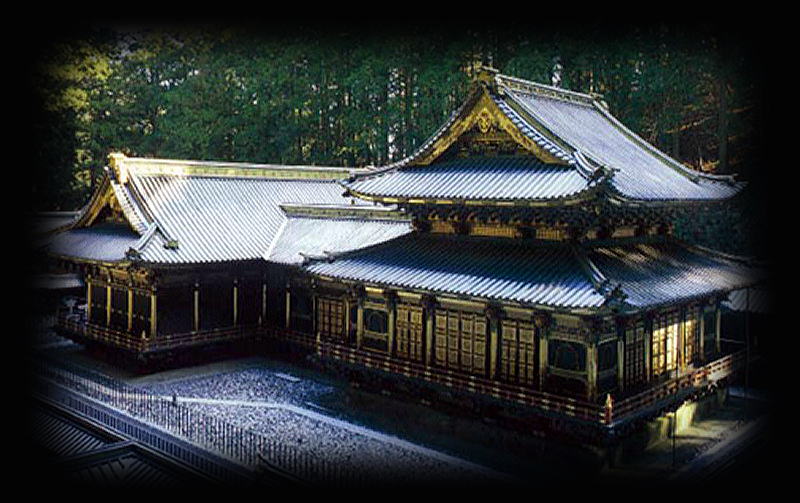

拝殿の内部(撮影禁止)は細部に至るまで金箔が施され、文字通り金箔玉楼となっています。

寺院は本尊が南を向くのが定式で、家康公の御廟である東照宮もそのような造りになっています。

ところが大猷院の本殿は東北(鬼門)を向いているのです。

これは家光公が「死して後も朝夕東照大権現(家康公)の側でお仕え奉る」と遺言し、御廟も

東照宮の方へ向けてあるからなのだといわれています。

それでは大猷院のご本尊はどちら向きかといいますと、本殿の奥壁の裏に実はもう一つ部屋が

設けてあり、そこに釈迦三尊画像が後ろ向き(南向き)に掛けられています。

定式と遺言のどちらにも沿う妙案と言えるでしょう。

水盤舎のすずやかな音夏に入る (夢扇)

↓ 雷神:この神は水利や日照りを支配するとされ畏れ(おそれ)られた神。

手の指は3本で、過去、現在、未来を、また足の指は風神と同じく2本で天地を

表しているそうです。

大猷院廟(たいゆういんびょう) 本殿(ほんでん) 国宝 世界遺産

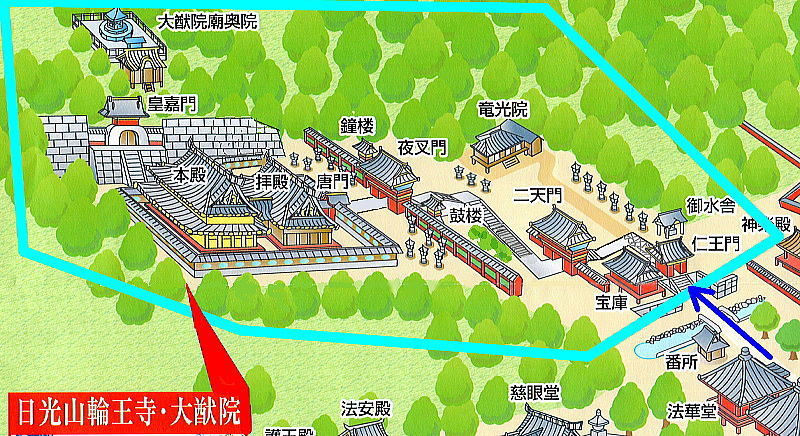

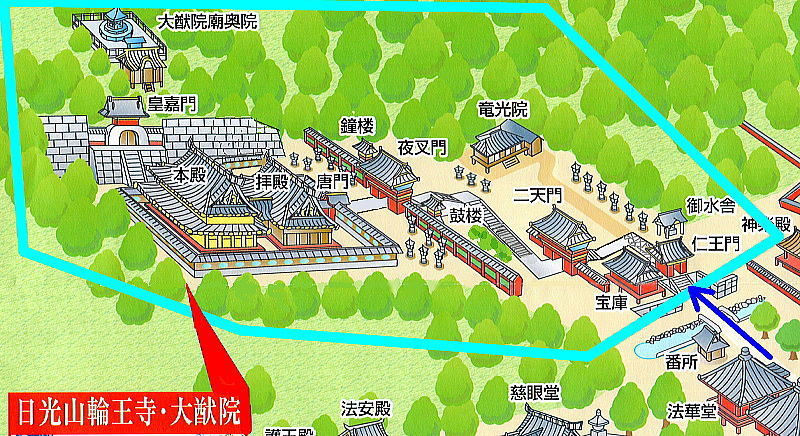

日光市輪王寺・「大猷院」(たいゆういん)は、徳川三代将軍「家光公」の廟所(びょうしょ=墓所)です。

境内には、世界遺産に登録された22件の国宝・重要文化財が、杉木立の中にひっそりと

たたずんでいます。

入り口の「仁王門」にはじまり、家光公墓所の入り口に当たる「皇嘉門」(こうかもん)まで

意匠の異なる大小6つの門で、境内が立体的に仕切られております。

門をくぐるたびに景色が転換して、あたかも天上界に昇っていくような印象を受けます。

夜叉門・・・背面

夜叉門・・・背面

夜叉門・・・正面

鼓楼(くろう・ころう)・鐘楼(しゅろう・しょうろう)は、寺院で時を報ずる太鼓や鐘を懸けた楼のこと。

鼓楼と鐘楼は相対して講堂の左右や楼門の左右に建てました。

↓ 修復工事中 平成26年ごろ完了予定です・・・背面より撮す

(左手石段を上がれば、夜叉門へと続きます)

雷 神

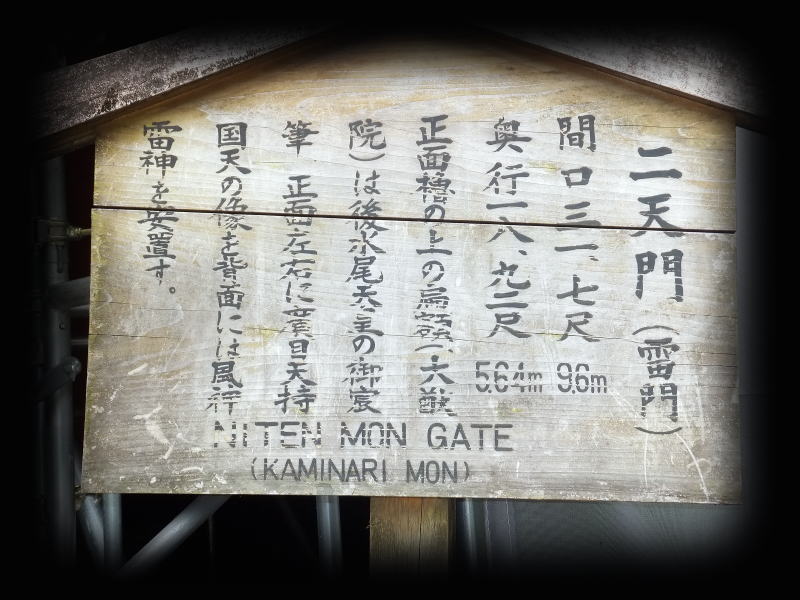

二天門(にてんもん) (雷門・かみなりもん)

重要文化財 世界遺産

仁王門を潜って左に折れると、大きな二天門を仰ぎ見ることが出来ます。

重要文化財に指定され、桜門下層正面左右に、持国天、広目天の二天を安置していることから

二天門と呼ばれています。

背面には風神・雷神が配置された均整の取れた美しいこの門は、上部分と下部分の彩色が著しく

異なっており日光の建造物では他に例がありません。

夜叉門(やしゃもん)

重要文化財 世界遺産

二天門を潜り、続く石段を左手に曲がり見下ろすと、後にしてきた灯籠や水屋が見渡せます。

ここからの眺めは天上界からの眺めにたとえられています。

いよいよ聖域へと近づいてきました。

次は霊廟への最初の入り口となる夜叉門です。

切り妻造りで、正背面に軒唐破風を付けた低平な落ち着いた造りながら、鮮やかな彩色が

目を引く華やかな門です。

正面、背面の左右柵内に「毘陀羅(びだら)」「阿跋摩羅(あばつまら)」「ケン陀羅(けんだら)」

「烏摩勒伽(うまろきゃ)」の「四夜叉」を納め、霊廟の鎮護に当たっています。

欄間、扉の羽目板部分、壁面などに流麗な牡丹唐草彫刻が施されていることから、牡丹門とも

呼ばれています。

夜 叉 門

唐門(からもん) 重要文化財 世界遺産

皇嘉門(こうかもん) 重要文化財 世界遺産

本殿の後ろ、大猷院の最も奥に位置する家光公の御廟へは、この「皇嘉門」から入ります。

中国、明朝の建築様式を取り入れたその形から、一名「竜宮門」とも呼ばれてる美しい建物です。

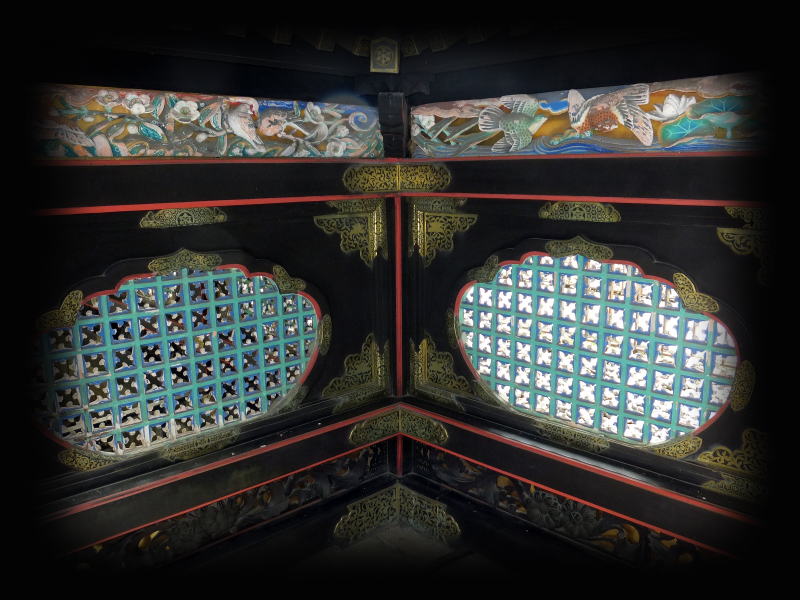

門を潜るときに見上げると、天上には「天女の画像」が描かれており、これから先が家光公の

御霊を奉る聖域であることを象徴しています。

門の名前は、「陽明門」と同じく宮中の門の名を戴いています。

↓ 「皇嘉門」はこの奥、右手にあります。

拝殿に続く本殿の最奥部、「厨子(御宮殿/ごくうでん)の中には、今回宝物殿で初公開中の

「家光公座像」と「御位牌」が、又その前後には、家光公の本地「釈迦如来」(非公開)が

奉安されています。

この建物を「廟(びょう)」といい、参り墓を意味し、一般の方々の正式な参拝所となります。

金・黒、赤の彩色をくまなく施された外観は、別名「金閣殿」の呼び名があるほど豪華で、

江戸芸術の極みを示しています。

鼓 楼

鐘 楼

鼓楼・鐘楼 (くろう・しゅろう)

二天門を潜り、続く石段を左手に曲がり見下ろすと、後にしてきた灯籠や水屋が見渡せます。

ここからの眺めは天上界からの眺めにたとえられています。

いよいよ聖域へと近づいてきました。

次は霊廟への最初の入り口となる夜叉門です。

二天文(雷門)正面 ・・・ 背面に風神雷神が安置されています

水盤舎(すいばんしゃ)(水屋)

四方の柱は、3本づつあり、その内の角柱4本は「八角形」です。

広目天像

持国天像

大猷院廟(たいゆういんびょう)拝殿(はいでん) 国宝 世界遺産

大猷院の中心伽藍で、拝殿・相の間(あいのま)・本殿から構成されています。

写真の拝殿は、東照宮の権現作りをそのまま生かし、規模は小さくとも細部の

技法に力を尽くした造りとなっています。

東照宮が「権現造り」を中心とした神仏習合形式であるのに対し、大猷院廟は

「仏殿造り」の純仏教形式となっています。

夜叉門を潜り拝殿の前、大猷院の中心に位置するのが以下の「唐門」(からもん)です。

その名のように唐破風を持つ、一間一戸の小規模な門ですが、隅々まで繊細な彫刻と金、白を

基調とした彩色が施されており、その意匠装飾は大変気品のあるものです。

柱や貫・梁には七宝・麻の葉などの細かい地模様が彫られ、扉には上に鳳凰、下に唐草、前後の

破風の下には雄雌の双鶴と白竜などの彫刻で余すところ無く、美しく装飾されています。

両側の袖塀の羽目には多くの鳩が彫られ、百間百態の群鳩とされています。