碧梧桐の句碑

吉川金次氏 遺影 (写真は63才の頃)

------------------------

★吉川金次氏は、明治45年氏家町の鋸鍛冶の

家に生まれ家業を修業したのち、東京に出て

「目立業」をしながら、鋸史の研究、資料収集、

古鋸の復元、記録映画作成、本(「鋸」、「鍛冶道具

考」、「自伝」)の出版などの偉業を残された。

★偉業の一部が「さくら市ミュージアム」に常設展示

されている。(電話:028-682-7123)

★世界的にも非常にユニークな民族資料である。

------------------------

![]()

「獺祭吟社」、「碧梧桐句碑」などについては、下記の書籍等に詳しく載っている。

かわひがし へきごとう

さくら市の【広報さくら】平成20年4月1日号に碧梧桐と氏家の関わりが掲載されている。

★【先人の心を未来につなごう】(21頁)に、市の近現代史部会専門委員の 神山 壮 氏が詳しく解説している。

① 氏家と俳句 ② 碧梧桐の氏家訪問 ③ 獺祭吟社と碧梧桐

の

★梧桐の俳句「子をあるかせて下枝下枝能桜さく方へゆく 碧」(大橋寿夫氏蔵)の掛け軸写真も掲載されている。

※問い合わせ: さくら市郷土史編さん係(氏家町史) 電話:028-682-1612

吉川金次氏の略歴

1912年(M45) 栃木県氏家町(現、さくら市)に生まれる

1929年(S 4) 俳句同人誌 「祭饗」に参加

1936年(S11) 中塚一碧楼(自由律俳句の創始者)主宰の

「海紅」 同人となる

1947年(S22) 第1句集「せきれい集」 出版

1957年(S32) 野村万蔵に師事、能面彫刻修行

1958年(S33) 第2句集「かわはぜ」 出版

1961年(S36) 「のこぎり」の歴史的研究に着手

1966年(S41) 「日本の鋸」 出版

1968年(S43) 氏家町の俳句の研究に着手

1972年(S47) 「氏家町の俳句史」 出版

1972年(S47) 鋸資料一切を氏家民俗資料館に寄贈

1976年(S51) 「鋸」 出版

1984年(S59) 「斧・鑿・鉋」 出版

1989年(H 1) 「 自伝・のこぎり一代」 上 下 出版

1991年(H 3) 「鍛冶道具考」ー実験考古学ー 出版

★「河東碧悟桐」は明治を代表する俳人。

正岡子規門下の秀才で活躍した人である。

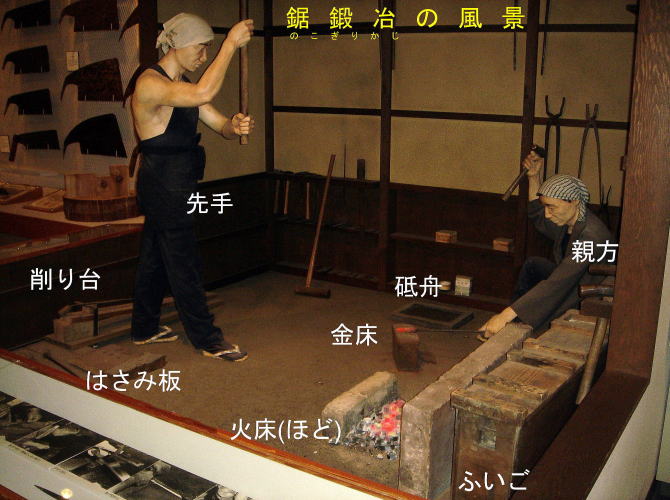

加熱した鉄は軟らかくなり、この間に鉄を打ち、鍛え(きたえ)、加工する技術を鍛冶という。

鍛冶職人は、その技術を経験と勘を頼りに、火・水・粘土を使い発揮するが、一人前になるまで

には厳しい修練を必要とした。

真っ赤に焼けた鉄を金床(金敷)にのせて調子をとる親方と、向こう鎚(づち)(先手)を振りか

ざす弟子が、一緒に打ち鍛えるこの作業は、重労働でしかも親方と弟子の呼吸が大切である。

「相づちを打つ」という言葉はこれに由来している。

★氏家・喜連川は俳句や短歌の

盛んな土地で、明治39年9月

29日から10月2日まで碧悟桐

を囲んで句会が開かれた。

★翌3日に送りに来た滝澤凹孫と

大門緑雨と共に弥五郎坂で一

休みしたとき詠んだ自由律句で

ある。

★句碑は、昭和2年に俳句結社の

「獺祭吟社(だっさいぎんしゃ)」が記

念碑として建立 したもの。

「河 東 碧 悟 桐」 の 句 碑 (さくら市文化財)

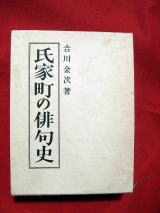

書名: 「氏家町の俳句史」【非売品】

著者: 吉川金次 (よしかわ きんじ)

ISBN なし 542P 18.5cm

※ さくら市 氏家図書館 蔵

電話 028-682-9889

http://www.lib.ujiie.tochigi.jp

★さくら市氏家と喜連川を結ぶ国道293号線の間道の

旧弥五郎坂の途中に「河東碧悟桐」の句碑がある。

鋸 鍛 冶(のこぎりかじ)のこと

特徴ある六朝文字(りくちょうもじ)で刻んだ句碑

【完】