☆ はじめに ☆

世の中は、スマートフォン全盛ですが、視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚の五感の内・・・・人は生活情報の

約70%を視覚に依存しているそうです。

とにかく、画像と音は、電気通信という手段で、とてつもなく発展してきました。

時代をさかのぼると、有線電話、映画館、ラジオ・テレビ放送は、100年~50年以前の大きな出来事でした。

今回のお話は、「黒電話機」です。

先日こと、「電気通信の自由化」に伴う電話機の購入見積書が見つかりました。

これは自宅の電話をNTTから買取る際の見積書です。

そこで、無線室のインテリアとして残存している「黒電話機」をテーマにしました。

☆ 黒電話三代 ☆

|

◆写真、いかがです?・・・懐かしいですね! ダイヤルの回る音、ベルの音響、受話器の重さ 過ぎし日の思い出・・・・・etc. 所有していますのは、写真の3台です。 どれも正常に動作します。 |

@ ダイヤルの回転音 @ (mp3、 約30秒) ←クリック

ダイヤルパルス信号発生機の回転音です。

再生順序は、 ① 3号=4回、10pps

② 4号=4回、10pps

③ 600号=4回、20pps

残念ですが、呼び鈴の音は、16Hz、75Vの呼出信号源がないため再現できません。

(Yuo Tube にはたくさんの事例がありますよ)

重たい受話器も、今となっては体験することが出来ない懐かしい? 重量感ですね。

ジー・ガラガラ・・・と、ゆっくりダイアルの戻る音と時間には・・・ 機械でパルスを送るという感慨深いものがあります。、

☆ 比較黒電話 ☆

インターネットで検索すると、それぞれの固体別にまとめられて一覧表の如く、完璧な説明されています。

ここでは、観点をかえて、写真を各部位毎に並べます。 読者の皆様には、見づらいかも知れませんがご理解下さい。

1. 外 観

|

3号自動式電話機(沖電気製 重量≒2.0kg) 1933年(S8年)~ 送話器と受話器を一体化し、移動の自由度が高く なった電話機です。 電話機本体の持ち運びはには、把持部がなくて 無理ですね。 電話機コードの材質は「布丸打」です。すれ切れが 無く、傷んいません。(昔、展示品だったのかも?) 角形ローゼットは、オリジナルではありません。 |

|

4号A 自動式電話機(マツダ製 重量≒2.0kg) 1950年(S25年)~ 世界の水準をしのぐ電話機として、感度がとても高く “ハイ・ファイ電話機”とも呼ばれ、ケーブルの細心化 にも大きく貢献しました。 (大戦後の電話機の需要増対応) |

|

600-A2自動式電話機(東芝製 重量≒1.9kg) 1963年(S38年)~ 音声アナログ回線による単機能電話機としては、 これ以上の性能向上は望めない水準で 「完成された 電話機」 と言われました。 1969年(昭和44年)年、ダイヤルパルス信号に 替わり音響トーン信号(DTMF発振器)を使用した 押しボタン式電話機が導入されました。 「プッシュホン」という「愛称」が付けられました。 「ピ・ポ・パ」と言う言葉も生まれましたね。 |

2.内部構造

【 3 号型 】

|

【 4 号型 】

|

【 600-A2型 】

|

3. ダイヤル機構

【 3 号型 】

|

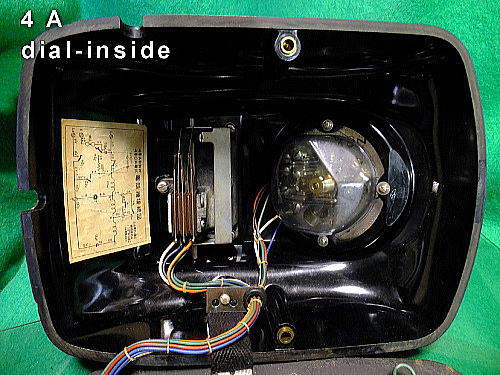

【 4 号型 】

|

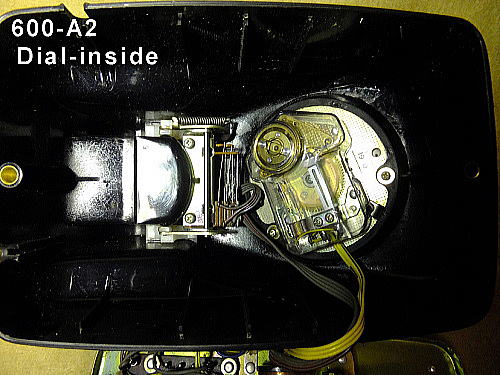

【 600-A2型 】

|

4.送受話器

【 3 号型 】

|

送話器と受話器が一体化されたことが、特筆でき ますね。 黒電話の「スタイル」に大きく影響しました。 |

【 4 号型 】

|

送・受話器内の振動板にジュラルミンを用いることで 共振周波数を高くし感度をあげたようです。 |

【 600-A2型 】

|

5.呼び鈴

【 3 号型 】

|

【 4 号型 】

|

【 600-A2型 】

|

6.ダイヤル数字盤

【 3 号型 】

|

ダイアルの中央には・・・ 「受話器を外してから廻転盤を右へ指止め迄廻してお放しなさい」 と案内文が記されています。 |

【 4 号型 】

|

日本電信電話公社のロゴが目に付きますね! |

|

【 4号型の特色 】 持ち運びに便利な把持部が裏側に作られて 約1.5kgの本体も楽に移動可能になりました。 |

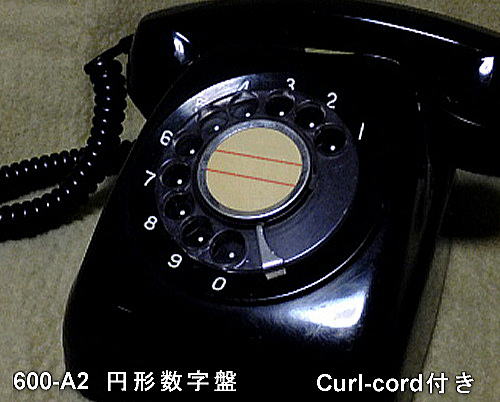

【 600-A2型 】

|

円形数字盤中央の紙には、電話番号を書き込める 罫線が2本引かれています。 罫線は黒色がA1(10pps)で、赤色がA2(20pps)です。 カールコードの採用も高評を博したようです。 |

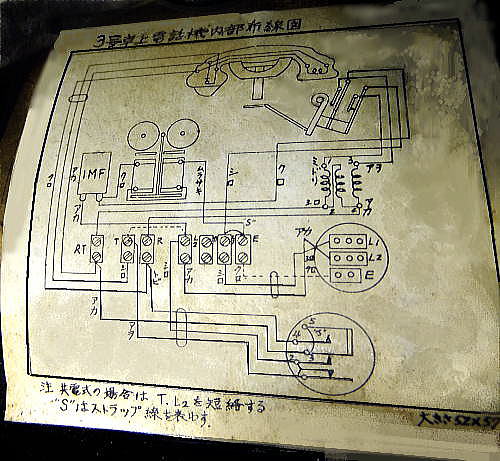

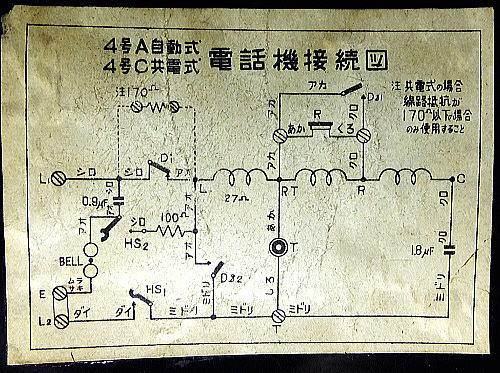

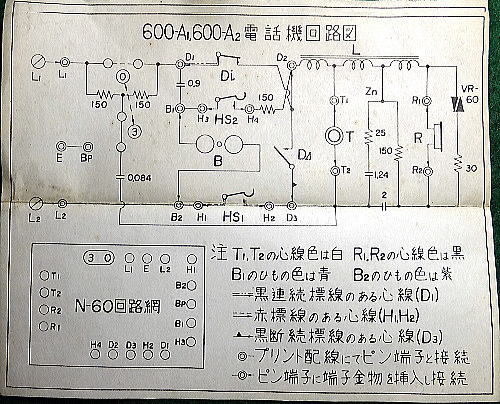

7.回 路 図

電話機筐体内の回路図

電話機の内部には、以下のような回路図が貼り付けてあります。

【 3 号型 】

【 4 号型 】

【 600-A2型 】

8.その他のこと

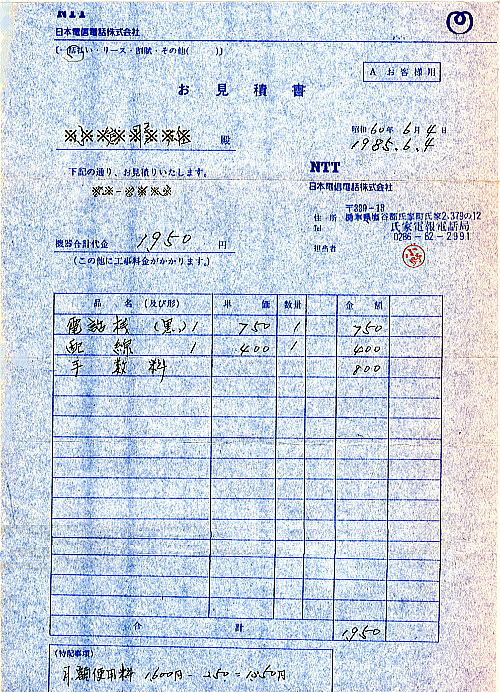

一般電話網民営化と端末設備自由化 ・・・1985年(昭和60年)

日本電信電話公社は日本電信電話株式会社 (NTT) へと民営化されました。

また、第二電電株式会社(現KDDI)をはじめとする「新電電」の参入が可能となりまた。

これに伴い、端末設備を1社が独占的に提供(レンタル)する従来の形態から、技術基準適合認定をクリアしているもの

であれば自由に端末を選べる端末自由化も同時に果たされました。

その後、電話機はコードレスホン化が進み、また留守番電話やファクシミリと一体となった多機能電話が主流となってきます。

さらに、電話機の主役そのものがこれら固定電話から携帯電話などの移動体電話に移行しました。

1970年代までの「黒電話」は端末設備自由化後、急速にその姿を消して行きました。

|

電話端末自由化で・・・・・、 NTTからの電話機買取り時の見積書 【 600-A2型 】 |

|

←プッシュホン |

●【 交換機のこと 】●

自動交換は、ステップ・バイ・ステップ式交換機に加えクロスバー式交換機を用いたことにより加入者線の

大量増強が可能となり、これには20ppsのパルスダイヤルで対応しました。

そこで従来の10ppsのダイヤルのモデルが600-A1形、20ppsダイヤルのモデルが600-A2となったようです。

ただ、クロスバー交換機に10pps電話機を接続しても、20ppsの電話機よりダイヤルの戻りが遅いだけで支障は

ありませんでした。

さらに、クロスバー交換機の時代はステップ・バイ・ステップ方式に比べはるかに短く終わり、その後、

半導体による無接点の電子交換機の時代になりました。

私は、昔の勤務のため。ステップ・バイ・ステップ式交換機とクロスバー式交換機の設置された交換機室に

入ったことがあります。

記憶では・・・室内が交換機騒音(動作音)と空調エアコンが20[℃]に設定されていたことです。

この通信機械室は、エンジン発電機もあり、交換機の動作音がなければ、快適な部屋だったことでしょう!!

9.もっと昔の電話

以下は、元電電公社勤務でした友人からの「資料」です。 読者のご参考になれば幸いです。

今は自動でダイヤルを回せば(プッシュホンは押す)つながりますが、 昭和20年代は方式が古く接続方法が違いました。

● 昔の電話のかけ方 ● ・・・・・交換手呼び出し表示器のこと

|

写真① 交換手呼び出し表示器-正面 ①まず送受話器をあげ電話機に有る磁石式発電機のハンドルを回す。 ②ハンドルを回すと電気が起き交換台の表示器が写真の①から②に 変化し発信者を確認する。 |

|

写真① 交換手呼び出し表示器-側面 |

|

写真② 交換手呼び出し表示器動作-側面 |

|

写真② 交換手呼び出し表示器動作-正面 ③ 交換手は接続先の番号をお客様より聞いてその方面の ジャクに 接続線を挿入し相手交換手に着信相手を知らせる。 ④ 相手交換手は、該当のお客様ジャックに接続綬を挿入し接続ガ 出来通話が開始されます。 ★ 昔はお客様毎にこの表示器がありました。 |

|

←写真が発電機を備えた電話機 (明治30年) |

|

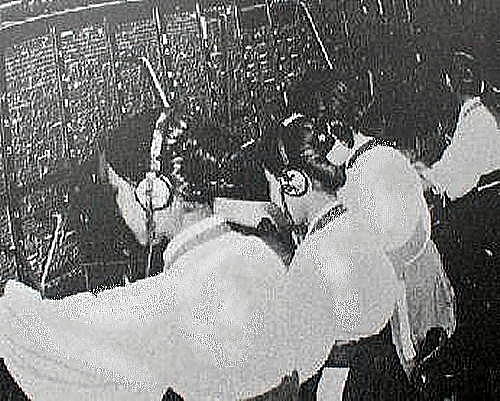

これが昔の手動交換の風景です。 コードの先がが個人個人に割り当ててあります。 昭和20年代の交換風景です。 |

10.もっとモット昔の電話

|

●電話機は米国のグラハム・ベルが1876年(明治9年)に発明しました。 左の写真がベル第一号電話機です。 これで送受話機を兼用と思われます。 |

|

←写真が国産第一号電話機で明治11年 に 作られました。 実に発明から2年とゆう短い期間で完成出来る のは国民性でしょうか!? (磁石式電話機第一号) |

|

これが壁掛け式電話機です。 明治32年につくられました。 真中の円筒が 送話機で、左側にある懐中電灯みたいのが受話機です。 一番下にある 箱は送受話用蓄電 池が入れてあります。 |

|

これがハンドルを省 略し受話器を上げるだけで交換台に繋がる改良型で共電式と呼ばれました。 (明治36年製 ) |

↓ 上の電話機が使用されていた時代の花形職、電話交換嬢の写真です。

|

昔は郵政省配下でしたので、郵便局の中に 交換台が設置されていました。 こんな状態が昭和40年台まで続きますが・・・・・ ある技術改革が起き大変な時期を迎えます。 (それは自動交換機の開発です) 自動電話交換機は、次のように発展してきました。 1952年 ステップ・バイ・ステップ交換機 1955年 クロスバ交換機 1982年 デジタル交換機(電子化) 詳細は、「ネット検索」 して下さい |

では、この辺で終わります。。。。。

【完】

このページの始めへ

Topへ戻る